《外汇新手》全球外储“大膨胀”时代终结 量化紧缩崭露头角

原标题:《外汇新手》全球外储“大膨胀”时代终结 量化紧缩崭露头角

金投外汇网讯,德意志银行上周报告称,全球央行的外汇储备在连续增长了20年之后,未来几年很可能将持续下降,所谓的全球央行“(外储)大膨胀”的时代已经终结,正对“量化紧缩(Quantitative Tightening,QT)”进行前瞻性分析。

那么,作为“量化宽松”(QE)的“邪恶孪生兄弟”,“量化紧缩”到底从何而来,又将会在何方肆虐?

过去数十年,以中国央行为代表的全球央行囤积了大量外汇储备。去年8月,全球外储总额达到历史顶峰至超过12万亿美元,与十年前相比增加了五倍。在此期间,全球央行平均每年增加8240亿美元外储,其中绝大部分由中国、日本、沙特以及亚洲新兴市场贡献,而形式主要是美元资产,最常见的为美国国债。

从最初目的来看,全球央行外储大膨胀背后的促进因素,是1997-1998年亚洲金融危机中新兴市场为避免本国货币急速贬值而干预市场时弹尽粮绝。此后,吸取教训的新兴市场通过增加外储补充市场干预手段,以便能够通过央行在公开市场购买本国货币防止货币急剧贬值。

此外,新兴市场各国央行也将外储作为管理汇率的工具,以便在美联储实施“量化宽松”和零利率政策导致美元贬值时,阻止本国货币出现他们不希望看到的升值。

但是,2015年这一切在逐步改变。

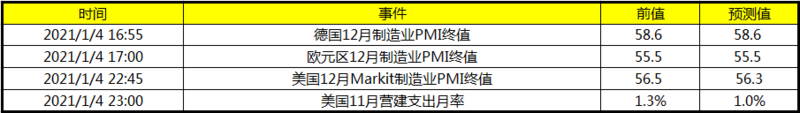

彭博编译的数据显示,截至2015年3月,短短八个月之内全球外储总额下降了约4000亿美元。花旗分析师估计,过去一年中全球外储平均每月减少590亿美元,而最近几个月每月大约流失1000亿美元。

一些人认为,市场预期美联储短期内收紧货币政策将不可避免,从而导致美元升值、新兴市场国家货币快速贬值,令新兴市场被迫抛售外储维持本国货币兑美元的汇率。

也有人认为,在从“量化宽松”到“量化紧缩”的转变中,中国起着巨大作用。中国央行今日公布的数据显示,中国8月外汇储备3.5574万亿美元,下降939亿美元,为连续第四个月下滑。华尔街见闻此前援引彭博调查也提及,中国3.7万亿美元的外汇储备,将因为央行的市场干预行为,在今年余下月份中平均每月减少约400亿美元。股市大跌导致资本外流,中国也通过出售外储资产稳定汇率。

再者,在油价上涨时期,沙特等国货币走强,因而需要将石油利润以美元等形式储存,避免本国货币进一步升值。但2014年底至2015年油价大幅下滑,导致沙特等产油国缩小对美债的胃口。

德银预计卖出外储的趋势短期内将会持续,但是接盘者的出现似乎毫无迹象。买卖双方这种力量的转变将推低美债价格,提升美债收益率。