农信社贷款上限取消 促三农贷款规范化

原标题:农信社贷款上限取消 促三农贷款规范化

作为中国金融最为薄弱的环节,农村金融也在利率市朝的大潮中加快了改革步伐。近日,央行宣布对农信社的贷款利率也不再设立上限。随着农信社贷款利率的彻底放开,记者近日调查发现,广东地区大部分农信社正依据当地情况开始微调贷款利率,但整体变化还不大。

专家认为,全面放开涉农贷款议价空间短期内将引发一番市场波动,但长期来看,在市锄制的调节下,“正规金融”和“民间金融”在农村市嘲此起彼伏的博弈中,可有效促进“三农”贷款规范化、缓解农村金融“贫血”局面,在此过程中,须严防高利贷风险,农信社也须加强自身业务管控能力,最终为农村的实体经济发展注入源源不断的金融血液。

农信社贷款上限取消 涉农利率“探步前进”

“我们现在的利息是八厘多,坏账率在1%以下,”广东省云浮市云安县南盛镇农信社负责人严先生说,农业“靠天吃饭”、风险较高,而高风险和高收益理应相伴而生,利率上限放开可以让农信社有更大的业务拓展空间。

记者多方了解发现,尽管央行的文件还没有下发到最基层执行部门,但广东各级农信社已经就相关条款进行调研。受访的多位农信社内部人士表示,涉农贷款利率的调整肯定是“探着步子慢慢走”,起步阶段的上浮程度不会太高,再根据市场反应逐步调整。

而广东清远清新县的猪农刘炳利和其农业合作社的合伙人们则兴奋中带有些许担忧。刘炳利告诉记者,涉农贷款上限放开后,只要项目前景好,他们将有更多机会从正规金融机构获得贷款,但是希望充分考虑农民的承受能力。

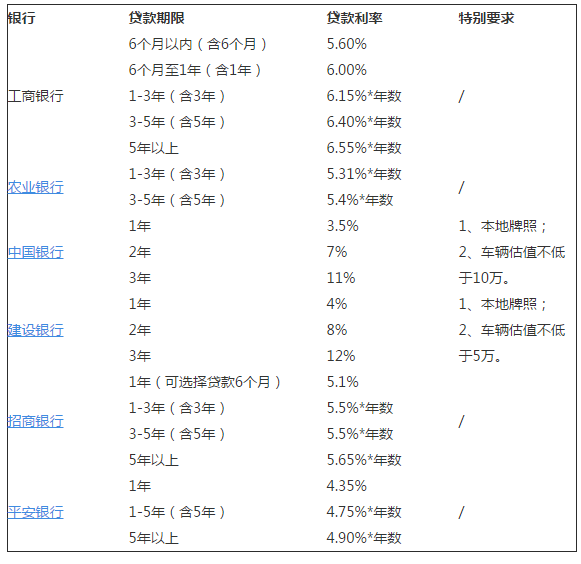

“利率新政落地前,农信社一年期贷款利率最多只能上浮至13.8%,实行2.3倍的利率上限,这一标准远低于小贷公司和民间借贷。”长城证券银行分析师黄飙介绍,农信社资产占全行业比重约在6%,上限取消后农信社对当地小型客户资金供给有望加强。

来自银监会的最新统计显示,从2002年末到2012年末,农信社总资产由2.2万亿元增至15.5万亿元;不良贷款率由四级分类的36.9%降至五级分类的4.7%;92.1%的机构已全部消化历年挂账亏损;2004年以来连续9年盈利。

事实上,早在2004年,人民银行就宣布放开了对贷款利率上限的管制,但由于当时农信社定价机制不够完善,各地发展也不均衡,被当时放开利率上限的政策排除在外。

兴业银行发布研报显示,从全球来看,大部分地区“三农”和小微贷利率都超过了当地政策基准利率的四倍上限。如果贷款利率上浮幅度不够,会使得金融机构缺乏对其信贷投放的积极性,反过来造成金融支持实体经济的力度不足。

涉农“金融博弈”强化农信社支农“主力”地位 但须防高利贷风险

业内人士认为,新政效果发酵后,短期内可能会带来一定的市场波动,但长期来,农信社利率市朝可望产生压缩农村高利贷生存空间,继而促进“三农”贷款规范化、缓解农村金额“贫血”局面等效果。在金融服务“三农”水平不断提升和农信社利率上限放开的趋势下,流动性偏紧时的高利贷风险值得防范,同时也倒逼农信社加强自身的业务管控能力,最终为农村的实体经济发展注入源源不断的金融血液。

“新政的主要意义就在于让正规金融机构发挥市场主导作用,回流民间借贷市场资金,挤压农村高利贷的生存空间。”社科院农村发展研究所宏观经济研究室副主任李国祥告诉记者,限制农信社利率上限会抑制其放贷积极性,议价空间放开则可扩大农信社“三农”贷款覆盖面,且利于民间借贷市场今后的监管。

英大证券研究所所长李大霄也认为,利率水平一旦能够完全覆盖风险,金融机构便可以加大对风险较高的农村金融市场的放款力度,更为有效的支持农村的发展和建设。

针对取消农信社利率上限可能引起“高利贷”的怀疑声音,李国祥表示,政策发酵的短期内可能有一些市场波动,增加农民贷款成本和实体经济负担,但长期来说,在市锄制的调节作用下,“正规金融”和“民间金融”在农村市嘲此起彼伏的博弈中,信用社贷款利率上升、高利贷贷款利率下降,利率会逐渐趋于均衡,并最终有所下降。

来自央行方面的消息称,新政将有利于农村信用社按照收益覆盖风险的原则自主定价,提高发放涉农贷款的意愿;有利于增强农村信用社满足多层次涉农贷款需求的能力,提高涉农贷款资金的可得性;有利于发挥价格杠杆的作用,不断优化涉农资金配置效率,对促进改善农村金融服务具有积极意义。

农信社须修炼内功 回归“三农”实体经济

据银监会数据,截至2012年末,银行业金融机构涉农贷款余额17.6万亿元,比年初增长3万亿元,比上年同期增长20.7%,同期,农信社拥有7.8万个网点,发放了全国三分之一的涉农贷款和80%以上农户贷款。

业内专家提出,农信社在考虑自身经营利润的同时,要承担一定社会责任,监管部门在对金融机构进行相关考核时,也要将金融机构对于实体经济的支持纳入考核。

李国祥认为,如果出现市场流动性偏紧,就要防止政策实施前期可能出现的高利贷等市场波动,这需要农信社的自律及监管部门引导,回归服务“三农”的宗旨。此外,农信社贷款面向“三农”和小微企业,在经济形势变化中受到的冲击最大,利率上限放开的形势下,对其抗风险能力也提出了较高要求。

“目前,农信社坏账率还不算特别高,但不乏虚假贷款的情况,如一些人冒充农民进行虚假贷款,导致后来还不上款项,因此,农信社的规范化和商业化管理应该得到更多的重视,提高管控利率风险能力和管理水平。”李国祥说。

黄飙也认为,风险控制和贷后管理是农信社的业务短板,相关流程应该更加规范,优化负债、资产、业务和客户结构,同时提高信贷资产质量,在支持农村实体经济的同时,实现自身的健康发展。

此外,专家还指出,金融机构支持三农的力度还有待加强,在农信社利率市朝推进的同时,应有更多政策性的金融贷款跟进,“如果某一农产品价格出现大幅波动导致农民亏损严重,涉农金融机构此时可考虑对农民开展政策性的贴息贷款,这将在很大程度上起到稳定市尝保护农业生产者积极性的重要作用。”李国祥说。